Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigte an, dass die Kommission einen neuen Ozeanpakt entwickeln wolle, um die Kohärenz aller mit dem Ozean befaßten Politikbereiche zu gewährleisten. Die EU-Ozeantage sind eine gute Gelegenheit, um Beiträge verschiedener Interessengruppen zu den laufenden Diskussionen innerhalb und zwischen den Institutionen auf verschiedenen Ebenen einzuholen.

Die Agenda der Ozeantage, vor allem die Tagesordnung für den 5. März, enthält die notwendigen Elemente, auch wenn sie auf den ersten Blick nur wie eine weitere Wunschliste klingt, wenn man sie mit einigen ernüchternden Wahrheiten konfrontiert: Gewährleistung eines gesunden und produktiven Ozeans durch den Schutz der biologischen Vielfalt und gleichzeitige Förderung einer nachhaltigen blauen Wirtschaft in der EU. Ausbau des Wissens über die Ozeane, das diese Bemühungen untermauern sollte, zusammen mit der Stärkung der internationalen Meerespolitik, um die Widerstandsfähigkeit und die Möglichkeiten der Küstengemeinden zu verbessern. Wissen und die Widerstandsfähigkeit von Küstengemeinden sind als bereichsübergreifende Themen vorgesehen.

Charlina Vitcheva, die sowohl im Namen von Kommissar Costas Kadis als auch in ihrer Funktion als Leiterin der Generaldirektion MARE sprach, betonte, dass es aufgrund der politischen Leitlinien der neuen Kommission wichtig sei, Ansichten, Erfahrungen und Bemühungen in ganz Europa und darüber hinaus in einem breit angelegten Brainstorming-Prozess zu sammeln. Dies würde dazu beitragen, den Ozean fest auf die politische Agenda zu setzen. Dabei würde das enorme Ausmaß der Meereswirtschaft und eine wünschenswerte Investition von fast 60 Milliarden Euro pro Jahr anerkannt.

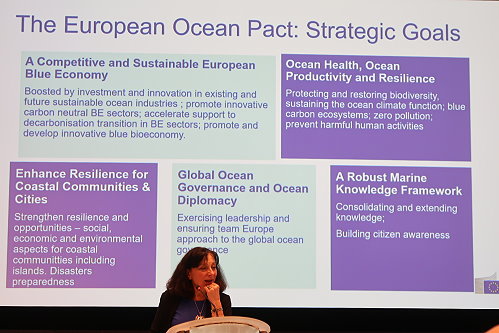

Charlina Vitcheva zufolge sollte der Ozeanpakt eine Verpflichtung mit strategischen Zielen festlegen. Diese reichen von der Wettbewerbsfähigkeit der blauen Wirtschaft in der Region über die Wiederherstellung der Gesundheit, Produktivität und Widerstandsfähigkeit des Ozeans bis hin zu einer verstärkten Außenpolitik und einer globalen Meerespolitik, die durch einen soliden Wissensstand unterfüttert wird.

Charlina Vitcheva zufolge sollte der Ozeanpakt eine Verpflichtung mit strategischen Zielen festlegen. Diese reichen von der Wettbewerbsfähigkeit der blauen Wirtschaft in der Region über die Wiederherstellung der Gesundheit, Produktivität und Widerstandsfähigkeit des Ozeans bis hin zu einer verstärkten Außenpolitik und einer globalen Meerespolitik, die durch einen soliden Wissensstand unterfüttert wird.

Der Europaabgeordnete Christophe Clergeau, Vorsitzender der interfraktionellen SEARICA-Gruppe im Europäischen Parlament (EP), forderte Charlina auf, über die reinen Zielvereinbarungen hinauszugehen. Er bemängelte, dass keiner der führenden Politiker anwesend war und so Zweifel an den tatsächlichen Prioritäten aufkommen ließ. Was die Gruppe im EP anbelangt, so forderte er, sich nicht auf einen Ozeanpakt, sondern auf eine Ozean-AKT vorzubereiten. Er zählte die Bereiche auf, in denen er besondere Anstrengungen für eine glaubwürdige handlungsorientierte Agenda erwartet:

- Durchsetzung der bestehenden Gesetzgebung;

- die Überarbeitung der Meeresrahmenrichtlinie mit dem Ziel, überall einen stärkeren Schwerpunkt auf einen ökosystemorientierten Ansatz zu legen;

- entschlossenere Anstrengungen zur Dekarbonisierung des Seeverkehrs, wo Unternehmen in europäischem Besitz wichtige Akteure sind;

20 % der erneuerbaren Energie aus dem Meer zu gewinnen; - gleicher Schutz der Arbeitnehmer in der maritimen Wirtschaft in ganz Europa.

In seiner kurzen Begrüßungsansprache betonte Pascal Lamy als Vorsitzender der Starfish-Mission die Notwendigkeit, auf breiter Ebene über die Ressourcen und Ökosysteme unter der Wasseroberfläche zu forschen und zu kommunizieren.

Auf politischer Ebene forderte er vor allem, alle Mitglieder der Europäischen Kommission für einen wirkungsvollen Ozeanpakt zusammenzubringen.

Vier Podiumsdiskussionen deckten im Laufe des Tages eine Vielzahl von Themen ab, wobei die Präsentationen die Tagesordnung dominierten und die Diskussionen fast ausschließlich in den Vernetzungspausen stattfanden.

Den Anfang machte das Thema „Gesundheit, Produktivität und Widerstandsfähigkeit der Ozeane“.

Monica Verbeek, Exekutivdirektorin von Seas At Risk, erinnerte an die Verpflichtung, 30 % der Meeresgebiete zu schützen, wobei sie betonte, dass man mehr tun müsse als die größtenteils nur formalen Meeresschutzparks, die zwar auf dem Papier stehen, aber kaum durchgesetzt werden. Diese Gebiete sollten so weit wie möglich streng geschützt werden, um einen „erschöpften“ Ozean wieder in einen gesunden Zustand zu versetzen. Sie warnte auch davor, einen solchen Schutz so zu interpretieren, dass 70 % des Ozeans weiterhin schlecht bewirtschaftet werden könnten. Stattdessen sollten 100 % des Ozeans und der angrenzenden Landflächen ebenfalls wiederhergestellt werden und einen guten Umweltzustand erreichen. Das würde bedeuten, dass die Meeresrahmenrichtlinie endlich umgesetzt und durchgesetzt werden muss, damit die Vorteile den Meeresökosystemen und allen Bürgern zugute kommen.

Monica Verbeek, Exekutivdirektorin von Seas At Risk, erinnerte an die Verpflichtung, 30 % der Meeresgebiete zu schützen, wobei sie betonte, dass man mehr tun müsse als die größtenteils nur formalen Meeresschutzparks, die zwar auf dem Papier stehen, aber kaum durchgesetzt werden. Diese Gebiete sollten so weit wie möglich streng geschützt werden, um einen „erschöpften“ Ozean wieder in einen gesunden Zustand zu versetzen. Sie warnte auch davor, einen solchen Schutz so zu interpretieren, dass 70 % des Ozeans weiterhin schlecht bewirtschaftet werden könnten. Stattdessen sollten 100 % des Ozeans und der angrenzenden Landflächen ebenfalls wiederhergestellt werden und einen guten Umweltzustand erreichen. Das würde bedeuten, dass die Meeresrahmenrichtlinie endlich umgesetzt und durchgesetzt werden muss, damit die Vorteile den Meeresökosystemen und allen Bürgern zugute kommen.

Sie wies darum hin, dass es viele Bereiche gebe, darunter erneuerbare Energien aus dem Meer und die Sanierung kontaminierter Hafenumgebungen, die konzertierte Anstrengungen erforderten. Die notwendigen Mittel sollten aus einem Ozeanfonds kommen, der durch die Streichung schädlicher Subventionen gut ausgestattet werden könnte. Sie plädierte leidenschaftlich für ein Verbot der Grundschleppnetzfischerei, insbesondere in den so genannten Meeresschutzgebieten (MPA), in denen alle zerstörerischen Aktivitäten tatsächlich verboten sein sollten. Stattdessen sollten die Eindämmung der Plastikverschmutzung und die Regeneration der Fischpopulationen für gesunde und nahrhafte Meeresfrüchte sorgen, von denen die meisten nicht um die halbe Welt gereist sein sollten, um auf unseren Tellern zu landen.

Joachim Hjeri, Gründer von Havhǿst in Dänemark, sprach sich dafür aus, die Regeneration in den Mittelpunkt aller Interaktionen mit dem Meer zu stellen. Es sei inakzeptabel, nur die Schäden laufender Aktivitäten zu reduzieren und dabei einer Logik des kurzfristigen Profits zu folgen, die das Erreichen der Sanierungsziele verhindere. Er nannte mehrere Beispiele für zivilgesellschaftliche Initiativen, bei denen Bürger z. B. Aquakultur auf niedriger Trophiestufe (anstelle der nicht nachhaltigen Lachsmast auf hoher Trophiestufe) und andere regenerative Aktivitäten betreiben. Die Herausforderung bestand natürlich darin, zunächst die industrielle Nutzung mit ihren vielen negativen Nebenwirkungen einzuschränken und dann erfolgreiche Bürgerinitiativen zu erweitern und andere zu inspirieren, ähnliche, ihrem Umfeld angepasste Maßnahmen zu ergreifen.

Ein Beispiel dafür sind die Blauen Gärten, die gleichzeitig als Inkubatoren sowohl für lokales Unternehmertum als auch für die Unterstützung handwerklicher Fischer dienen. Die Diversifizierung der Aktivitäten rund um die Blauen Gärten bot wertvolle Lernräume mit geringem Risiko. Das half dabei, herauszufinden, was funktioniert und was nicht.

Sylvain Blouet, stellvertretender Direktor des Meeresschutzgebiets Côte Aganthoise in Frankreich, gab zu bedenken, dass die schrittweise Einbeziehung der Bürger in die Entwicklung, Überwachung und Durchsetzung von Schutzmaßnahmen Zeit brauche. Der Aufbau des Vertrauens, das notwendig ist, um die Bereitschaft zur Verhaltensänderung zu schaffen, sei ein recht intensiver Prozess, der regelmäßige Interaktionen erfordere, die das kollektive Lernen unterstützten. Es sei wichtig, mit den Fachleuten, aber auch mit den Freizeitnutzern des Meers und den Politikern zusammenzuarbeiten. Der Einsatz von Mediatoren wurde dringend empfohlen, um die gemeinsame Erarbeitung von Verständnis und Managementmaßnahmen zu erleichtern. Die Aufrechterhaltung von Vertrauen und Engagement erfordere kontinuierliche Anstrengungen. Es sei ratsam, auch mit dem Bildungssystem zusammenzuarbeiten, um eine längerfristige Kontinuität zu gewährleisten, und Partnerschaften mit der Forschung zu pflegen.

Sylvain Blouet betonte auch die Bedeutung von Kontinuität bei der Finanzierung. In ihrem Fall habe ein achtjähriges LIFE-Projekt für die nötige Planungs- und Verwaltungssicherheit gesorgt. Ein stärkeres Engagement des Privatsektors sei ein Bereich, der mehr Aufmerksamkeit erfordere, während lokale Ökosteuern vielleicht auch eine Quelle der finanziellen Unterstützung werden könnten. Es sollte über kleine finanzielle oder andere Anreize nachgedacht werden, um naturfreundliche Praktiken zu fördern.