Über 1600 Bibliotheken in Deutschland haben sich am Aktionstag unter dem Motto ,,Wissen, Teilen, Entdecken” beteiltigt. Dabei ging es nicht nur um Lesen von Büchern, sondern auch um viele andere Bereiche der Wissenvermittlung und des Entdeckens neuer Zusammenhänge. Mundus maris war mit einem gut besuchten Mitmachstand in der Stadtbücherei Hilden dabei.

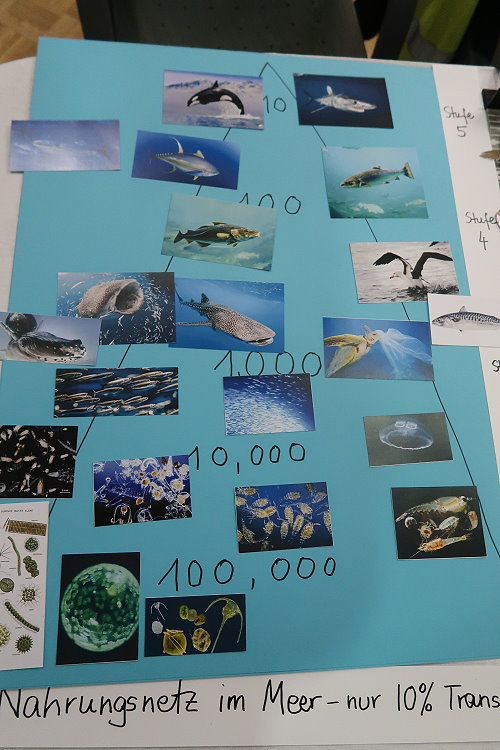

Willkommen zum Stand von Mundus maris mit Cornelia Nauen. Links die Nahrungspyramide im Ozean, rechts das Thema Kunststoffe im Meer

Die trophischen Stufen des Nahrungsnetzes im Meer. Nur etwa 10% werden von einer Stufe zur nächsten weitergegeben, weil die meiste Energie zum eigenen Überleben gebraucht wird.

Den Kern des Angebots von Mundus maris bildeten zwei Themen: was passiert im Nahrungsnetz im Meer, das wir im täglichen Leben nicht so leicht sehen, wie landwirtschaftliche Flächen an Land; und wie können wir Plastikverschmutzung im Meer und in Fliessgewässern erkennen und verhindern.

Im Meer wie an Land produzieren die Pflanzen mit der Photosynthese aus Sonnenenergie und Nährstoffen organische Moleküle und ganze Zellen und Organismen und geben dabei Sauerstoff ab. Diese Primärproduktion ist die Basis fast aller Nahrungsnetze. Alle Tiere sind Konsumenten. Die unterschiedlichen Stufen der Wechselbeziehungen im Nahrungsnetz werden als trophische Stufen bezeichnet, angefangen mit Pflanzen als trophische Stufe 1.

Im Meer wird der Großteil der Primärproduktionen von mikroskopischen Algen geleistet, besonders von Foraminiferen mit ihrem characteristischen zarten Kalkgehäuse. Die Artenvielfalt des Phytoplanktons ist riesig. Jeder zweite Atemzug, den wir tun, kommt aus der Photosynthese im Meer.

Das ebenfalls sehr artenreiche Zooplankton stellt die 2. Stufe im Nahrungsnetz dar, die erste Stufe der Konsumenten. Sie fressen Phytoplankton. Zum Zooplankton werden zB Kopepoden, Fischlarven, Larven von Krebsen, Schalentieren und Quallen gezählt. Sie können nur begrenzt aktiv schwimmen, aber durch Fortsätze und andere Anpassungen der Körperform die Tiefe, in der sie schweben, bestimmen. So sind Tag-Nacht-Wanderungen von allen Planktonorganismen dokumentiert.

Das Zookplankton bildet dann die Hauptnahrungsquelle der kleinen Schwarmfische wie Hering, Sardinen, Sardellen, Anchoveta und anderer Arten, wie verschiedene frei lebende Tintenfische. Sie nehmen die Stufe 3 im Nahrungsnetz ein.

Die kleinen Fische wiederum werden von größeren Fischen und Meeresvögeln gefressen. Zur trophischen Stufe 4 gehören zB Kabeljau, Thunfische, und Atlantische Lachse.

Ganz oben im Nahrungsnetz stehen Menschen, Orcas, verschiedene Haie, wobei die moderne Fischerei mit großem Aufwand in fast allen trophischen Stufen eingreift.

Ganz oben im Nahrungsnetz stehen Menschen, Orcas, verschiedene Haie, wobei die moderne Fischerei mit großem Aufwand in fast allen trophischen Stufen eingreift.

Atmen im dichten Medium Wasser ist ungleich energieintensiver als an Land. Daher benötigen Meereslebewesen ungefähr 90% aller Energie einfach zum Überleben, Wachsen und um sich fortzupflanzen. Das bedeutet, dass nur 10% der Energie von einer Stufe des Nahrungsnetzes zur nächsten weitergegeben wird. Daher ist es sinnvoll, in verantwortlicher Fischerei besonders die hohen Stufen im Nahrungsnetz zu befischen, wo die Natur kostenlos die Fische und andere Lebewesen, die wir gerne essen, zur Verfügung stellt. Aquakultur ist besonders sinnvoll, wenn sie auf möglichst niedriger Stufe des Nahrungsnetzes stattfindet, also am besten auf der Stufe 2 durch Pflanzenfresser wie verschiedene Karpfenarten und Tilapias. Da ist das Futterangebot am größten ohne das Nahrungsnetz durcheinander zu bringen.

Der Walhai kann bis zu 17 Meter lang werden. Maximalgewicht 34 Tonnen.

Tatsächlich sind die größten Meeresbewohner wie die Wale bei den Meerssäugern und der Walhai als größter Fisch überwiegend auf oder zwischen den Stufen 2 und 3 angesiedelt. Sonst gäbe es nicht genug Nahrung für sie. Ähnlich ist es bei großen Landtieren, wie Kühen und Herden von Huftieren in anderen Kontinenten. Sie sind allesamt Grasfresser, also im Nahrungsnetz direkt über den Primärproduzenten. Das sind die wichtigsten Fleischlieferanten auf den Land für Menschen. Wir mästen ja keine Löwen zum Fleischkonsum.

Da soll mal jemand erklären, warum Segmente der Aquakultur unbedingt aus Profitgründen Tiere auf dem trophischen Niveau 4 mästet. Für das Überleben der Lachse als Raubfische ist Fischmehl mit Proteinen, Mineralien und Mikronährstoffen essentiell und kann nicht einfach durch pflanzliches Futter (Soja) ersetzt werden. Daher hat die Ausweitung dieser nicht nachhaltigen Form der Aquakultur in mehreren Teilen der Erde die weit verbreitete Überfischung auf kleine Schwarmfische noch verschärft, die auch direkt vom Menschen verzehrt werden können und provoziert sogar Lebensmittelunsicherheit z.B. in Afrika.

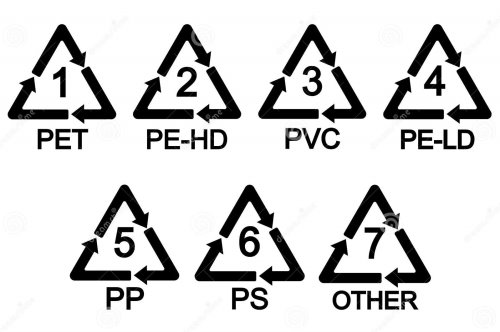

Kennzeichnung von Kunststoff zum Recycling

Den zweiten Schwerpunkt des Stands bildeten Informationen zur Plastikverschmutzung im Meer. Sie beginnt ja an Land mit dem Produktions- und Konsumverhalten, in das Bürger gedrängt werden. Vorgestellt wurden verschiedene Plastiktypen. Polyethylenterephthalat (PET) Flaschen sind ja extrem verbreitet und werden nur zu einem kleinen Teil wiederverwendet. PET ist schwerer als Wasser und sinkt daher zu Boden, wie im Versuch gezeigt, leichtere Formen von Plastikresten wie andere Varianten von Polyethylen schwimmen dagegen an der Oberfläche. Zum Beispiel:

- Niedrigdichtepolyethylen (LDPE): Dieser Kunststofftyp ist weich, flexibel und beständig gegen chemische Einflüsse. Er wird für Plastiktüten und Einwegverpackungen verwendet.

- Hochdichtepolyethylen (HDPE): HDPE zeichnet sich durch eine höhere Festigkeit und Härte im Vergleich zu LDPE aus. Es wird für die Herstellung von steifen Getränkeflaschen, Rohren, Lebensmittelbehältern und Einkaufskörben verwendet.

Das sind nur drei der sieben Hauptgruppen von Plastik. Eine systematische Erfassung der vielen, in den letzten Jahrzehnten entwickelten Kunststoffe wurde Ende 2024 im Scientific American veröffentlicht und spielt eine Rolle bei den internationalen Verhandlungen zur Eindämmung der Plastikflut, die wegen der vorherrschenden fossilen Ausgangsstoffe ja auch den Klimawandel heftig antreibt. Die Wissenschaftler kamen auf ca. 16.000 Stoffe mit den unterschiedlichsten Beimengungen, was Recycling verhindert oder zumindest sehr erschwert. Tatsächlich werden nur wenig mehr als 10% der entsorgten Kunststoffe wieder aufbereitet und als Plastik weiterverwendet. Und die produzierten Mengen wachsen weiter an. 4000 Stoffe sind als giftig dokumentiert.

Alles, was im Meer landet, und das sind nur für 2010 geschätzte 8 Millionen Tonnen, heutzutage noch viel mehr, kann nicht effektiv entfernt werden wenn wir uns vor Augen halten, dass der Ozean 90% des Lebensraums des Planeten ausmacht. Nur ein Teil schwimmt an der Oberfläche, wird durch UV Einstrahlung und mechanische Belastung durch Wellen und Strömungen zerbröselt und über die ganze Wassersäule verteilt, bis in 11 km Tiefe im Marianengraben. Zum Plastik im Meer gehören auch verlorene Fischfangnetze an Wracks oder nur einfach im Meer treibend (sog. Geisternetze), die weiter Meerestiere fangen, inkl. Meeresschildkröten und Meeressäuger, die ja zum Atmen and die Oberfläche kommen müssen.

Alles, was im Meer landet, und das sind nur für 2010 geschätzte 8 Millionen Tonnen, heutzutage noch viel mehr, kann nicht effektiv entfernt werden wenn wir uns vor Augen halten, dass der Ozean 90% des Lebensraums des Planeten ausmacht. Nur ein Teil schwimmt an der Oberfläche, wird durch UV Einstrahlung und mechanische Belastung durch Wellen und Strömungen zerbröselt und über die ganze Wassersäule verteilt, bis in 11 km Tiefe im Marianengraben. Zum Plastik im Meer gehören auch verlorene Fischfangnetze an Wracks oder nur einfach im Meer treibend (sog. Geisternetze), die weiter Meerestiere fangen, inkl. Meeresschildkröten und Meeressäuger, die ja zum Atmen and die Oberfläche kommen müssen.

Es gibt soviel mehr dazu zu berichten, was aber den Rahmen hier sprengen würde. Klar ist, sowohl was die Nutzung der Meere, als auch die Produktion und Nutzung von Kunststoffen angeht, jeder ist eingeladen, zu weniger schädlicher Konsumption beizutragen. Aber wenn ganze Wirtschaftszweige Natur-zerstörend unterwegs sind, braucht es strukturelle Massnahmen und konsequentere Umsetzung bereits bestehender Meeresschutzgesetze. Das wird umso mehr geschehen, je mehr Bürger das gemeinsam einfordern.

Die Diskussionen in der Nacht der Bibliotheken und das Interesse waren ausgesprochen stimulierend und machen Mut. Am erfreulichsten waren die schon gut informierten und engagierten Kinder!

Ein großes Kompliment für die tolle Organisation und den Einsatz an das engagierte Team der Stadtbücherei Hilden und die vielen anderen Organisationen, die diesen Event so erfolgreich mitgestaltet haben. Mehr Infos zur Stadtbibliothek Hilden gibt es hier.

Kurzbericht von Cornelia Nauen, Mundus maris.