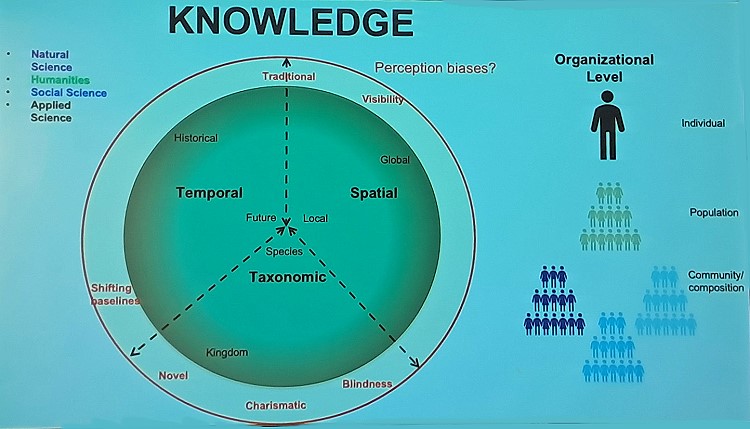

Tel était le titre d’un atelier passionnant organisé du 3 au 7 février 2025 au Lorentz Center de Leiden, aux Pays-Bas, par un groupe de chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines et en sciences naturelles. Les 45 participants réunissant des universitaires, des chercheurs et des acteurs de différentes disciplines, secteurs sociétaux, continents et générations, ont réfléchi et discuté des relations entre l’Homme et la biodiversité à différentes échelles. Ils ont cherché à saisir le lien entre les différentes formes de connaissance et d’expertise et à explorer la manière de mettre à profit leurs différents points de vue, qu’il s’agisse du monde souvent caché, néanmoins influent, des micro-organismes, ou de la flore plus séduisante et des espèces animales emblématiques.

Fort heureusement, seuls quelques exposés introductifs ont été présentés en séance plénière, tandis que la plupart des travaux se sont déroulés dans des configurations en constante évolution au sein des groupes, afin d’offrir un maximum d’opportunités aux différentes perspectives de se rencontrer, de se confronter et de rechercher une compréhension commune. L’utilisation d’un éventail de techniques de l’art d’accueil (art of hosting) avec différentes missions de groupe et l’établissement de rapports à l’intention des autres participants ont donné lieu à un flux de travail très dynamique.

L’objectif explicite était de trouver un terrain d’entente suffisant pour produire un publication d’opinion qui pourrait constituer un pas important vers la création d’un nouvel espace d’action commun en s’attaquant aux blocages identifiés dans différents domaines. Il pourrait s’agir de l’interface science – politique / gouvernement ou de l’interface science – industrie, entre autres. Il est important de s’attaquer à ces blocages, car l’analyse des plans d’action et des engagements ne suffit pas à infléchir la courbe vers une réduction drastique de la perte d’espèces et la réhabilitation des écosystèmes. Le rôle potentiel du financement a également été discuté dans ce contexte.

Cornelia E. Nauen, de Mundus maris, était l’une des personnes invitées à mettre l’accent sur les actions potentielles, en privilégiant la sauvegarde de la biodiversité marine et des pêcheurs artisanaux dans de nombreuses régions du monde, lesquels dépendent directement d’écosystèmes sains soutenus par une riche biodiversité. Bien entendu, le fait que 1270 poissons et invertébrés marins figurent désormais sur la liste rouge de l’UICN, alors qu’ils n’étaient que 550 espèces il y a dix ans, n’est pas passé inaperçu. De nombreuses autres espèces n’ont pas pu être évaluées de manière exhaustive, car les données les concernant sont considérées comme insuffisantes.

Dans ce contexte, il est très inquiétant de constater que, malgré les efforts déployés par des organisations de la société civile et des chercheurs pour s’exprimer en faveur des pêcheurs artisanaux et de leurs engins de pêche typiquement sélectifs et à faible impact, et malgré la célébration des dix premières années des directives volontaires pour une pêche artisanale durable dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté (Directives PAD), les pêcheurs artisanaux, hommes et femmes, sont rarement écoutés lors de la prise de décisions majeures qui affectent les ressources de biodiversité et leurs moyens de subsistance. Les directives relatives au secteur de la pêche artisanale durable ont été adoptées après une vaste consultation en 2014 par le Comité des pêches de la FAO, composé de représentants des gouvernements. Pourtant, malgré l’organisation, par exemple, du sommet PAD en 2024 dans les locaux de la FAO, l’ordre du jour du Comité des pêches (COFI) n’a accordé que très peu de place aux quelque 120 millions de personnes qui vivent de la pêche artisanale et des chaînes de valeur qui y sont liées. Il faut que cela change.

La tâche ne sera pas facile, car les recherches montrent que la concentration du pouvoir de ce que l’on peut appeler les « entreprises clés » dans l’extraction internationale des produits de la mer, l’aquaculture du saumon, l’aliments pour poissons et crevettes et le commerce est déterminante pour l’orientation future de la production de produits de la mer et, par conséquent, pour l’avenir des écosystèmes marins (1). Le pouvoir de ce que l’on appelle aujourd’hui les « Ocean 100 » est tel qu’ils s’approprient 60 % des revenus de l’économie océanique au sens large, et que les 10 plus grandes entreprises et leurs filiales dominent huit secteurs de cette économie (2).

Cela donne plus qu’assez de matière à réflexion sur les domaines dans lesquels la collaboration transdisciplinaire évoquée ici pourrait contribuer à changer la vie sur la planète. Elle devrait mettre l’accent sur les espaces d’action communs, rapprochant le large éventail de connaissances, d’aptitudes, de compétences et les efforts organisationnels nécessaires.

Nous sommes reconnaissants pour les idées, les discussions et les occasions d’apprendre les uns des autres, et nous nous réjouissons de faire progresser l’analyse commune et les initiatives émergentes qui se dessinent.

Traduction française de Christiane van Beveren.

(1) Österblom H, Jouffray J-B, Folke C, Crona B, Troell M, Merrie A, et al. (2015) Transnational Corporations as ‘Keystone Actors’ in Marine Ecosystems. PLoS ONE 10(5): e0127533. doi:10.1371/journal.pone.0127533

(2) Virdin J, Vegh T, Jouffray J-B, Blasiak R, Mason S, Österblom H, et al., (2021) The Ocean 100: Transnational corporations in the ocean economy. Sci. Adv. 7: eabc804. doi:10.1126

Académie de la pêche artisanale

- Rendre la pêche équitable dans l’UE : 25 mars 2025

- Relations entre l’Homme et la biodiversité au travers de différentes échelles

- Célébration de la Journée mondiale de la pêche au Nigeria, 21 novembre 2024

- Mundus maris a participé à la Journée mondiale de la pêche 2024 organisée par la Canoe and Fishing Gear Association of Ghana (CaFGOAG).

- Contribution de Mundus maris à la consultation publique de l’UNOC3

- Sommet sur la pêche artisanale à Rome, 5-7 juillet 2024

- Symposium régional sur la pêche artisanale européenne, Larnaca, Chypre, 1-3 juillet 2024

- Réunion d’urgence sur la pêche dans la Baltique, Bruxelles, 26 juin 2024

- Ambivalent role of Market and Technology in the Transitions from Vulnerability to Viability: Nexus in Senegal SSF

- Shell fisheries as stewardship for mangroves

- Edition Africaine du 4ème Congrès Mondial de la Pêche Artisanale (4WSFC) à Cape Town, du 21 au 23 novembre 2022

- Journée mondiale de la pêche, 21 novembre 2023

- Séminaire en ligne : Défis et opportunités de la pêche au Nigeria

- Présentation de l’application FishBase au Symposium de Tervuren

- Conférence MARE sur la Peur bleue – Mundus maris réfléchit

- The Transition From Vulnerability to Viability Through Illuminating Hidden Harvests, 26 May 2023

- Les sessions de l’EGU se concentrent sur la géoéthique et l’apprentissage collaboratif

- Solidarité avec les artisans pêcheurs du Sénégal et de la Mauritanie

- The legal instruments for the development of sustainable small-scale fisheries governance in Nigeria, 31 March 2023

- Tools for Gender Analysis: Understanding Vulnerability and Empowerment, 17 February 2023

- Community resilience: A framework for non-traditional field research, 27 January 2023

- Sustainability at scale – V2V November webinar

- 4WSFC Europe à Malte, 12-14 septembre 2022

- Mundus maris prend part au Sommet de Rome consacré à la pêche artisanale

- Women fish traders in Yoff and Hann, Senegal, victims or shapers of their destiny?

- L’Académie continue son travail à Yoff

- Illuminating the Hidden Harvest – a snapshot

- Virtual launch event FAO: International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture

- The Small-Scale Fisheries Academy as a source of operational support to PA Guidelines

- World Fisheries Congress, Adelaide, 20-24 September

- Mundus maris supports the fight of Paolo, the fisher, in Tuscany, Italy

- Rattrapage – Academy PAD à Yoff, 27 févr. 2021

- Renforcement des capacités des acteurs de la pêche artisanale

- Essai des méthodes de formation lors de la phase pilote de l’Académie PAD au Sénégal

- Une première – Inauguration d’une Académie de la pêche artisanale au Sénégal