La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que la Commission souhaitait élaborer un nouveau Pacte pour l’Océan afin de veiller à la cohérence de tous les domaines politiques liés à l’océan. Les Journées européennes de l’océan furent l’occasion de rassembler et de croiser les contributions des différentes parties prenantes aux discussions en cours au sein des institutions et entre elles.

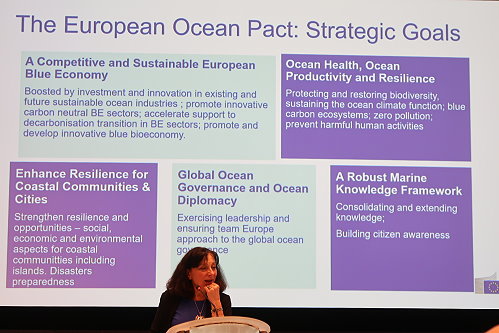

L’agenda rassemble les éléments nécessaires, même s’il peut sembler à première vue n’être qu’une énième liste de souhaits lorsqu’on le confronte à certaines vérités de terrain qui font réfléchir : Garantir un océan sain et productif en protégeant la biodiversité, tout en stimulant l’économie bleue durable de l’UE; Développer le socle de connaissances marines de l’UE qui devrait sous-tendre ces efforts ainsi que le renforcement de la gouvernance internationale de l’océan afin de développer la résilience et les perspectives d’avenir des communautés côtières. La connaissance et la résilience des populations côtières sont conçues comme des questions transversales.

Charlina Vitcheva, s’exprimant à la fois au nom du commissaire Costas Kadis et en sa qualité de directrice de la DG MARE, a souligné qu’en raison des orientations politiques de la nouvelle Commission, il était important de recueillir des avis, des expériences et des efforts dans toute l’Europe et au-delà, dans le cadre d’un vaste processus de « brain storming ». Cela permettrait d’inscrire résolument l’Océan à l’ordre du jour politique en reconnaissant l’ampleur considérable de l’économie liée à l’Océan et l’investissement annuel souhaitable de près de 60 milliards d’euros.

Selon Charlina Vitcheva, le Pacte pour l’Océan devrait constituer un engagement assorti d’objectifs stratégiques allant de la compétitivité de l’économie bleue dans la région à la restauration de la santé, de la productivité et de la résilience de l’océan, en passant par le renforcement de la diplomatie et de la gouvernance mondiale de l’océan, le tout étant rendu possible par un cadre solide de connaissances marines.

L’eurodéputé Christophe Clergeau, président de l’intergroupe SEARICA au Parlement européen (PE), a pris le relais de Charlina en insistant sur la nécessité d’aller au-delà des discussions sur les idéaux. Il a déploré le fait qu’aucun des principaux dirigeants politiques n’était présent, ce qui a jeté un doute sur la priorité réelle accordée. En ce qui concerne le groupe du PE, il a demandé que l’on se prépare non pas à un Pacte pour l’Océan, mais à un ACT pour l’Océan. Il a énuméré les domaines dans lesquels il attendait des efforts particuliers pour un programme crédible orienté vers l’action comme:

- l’application de la législation existante;

- la révision de la directive-cadre sur le milieu marin afin de mettre davantage l’accent sur l’adoption d’une approche écosystémique partout dans le monde;

- des efforts plus résolus pour décarboniser le trafic maritime, où les compagnies européennes sont des acteurs majeurs;

- l’obtention de 20 % de l’énergie renouvelable de l’océan;

- une protection égalitaire des travailleurs des industries maritimes dans l’ensemble de l’Europe.

Dans sa brève allocution de bienvenue, le président de la mission Starfish, Pascal Lamy, a mis l’accent sur la nécessité d’apprendre et de communiquer largement sur les ressources et les écosystèmes qui se trouvent sous la surface de l’eau.

Sur le plan politique, sa principale exigence était de rassembler tous les membres de la Commission européenne autour d’un Pacte pour l’Océan efficace.

Même si les présentations ont dominé l’ordre du jour, laissant les discussions de réseautage se dérouler presque exclusivement lors des pauses, quatre tables rondes ont permis de couvrir de nombreux sujets tout au long de la journée.

La première fut « Santé, productivité et résilience de l’océan ».

Monica Verbeek, directrice exécutive de Seas At Risk, a rappelé l’engagement d’atteindre une protection de 30 % des espaces océaniques, en insistant sur la nécessité de faire mieux que les parcs marins largement fictifs déclarés sur papier, mais à peine considérés. Dans la mesure du possible, ces espaces devraient être strictement protégés afin de redonner à un océan fragilisé un état de fonctionnement sain. Elle a également souligné qu’une telle protection ne devait pas être interprétée comme signifiant que 70 % des océans pouvaient continuer à être mal gérés. Au contraire, 100 % de l’océan et des zones ripariennes devraient également être restaurés et retrouver un bon état environnemental. Cela signifierait qu’il faudrait enfin mettre en œuvre et faire respecter la directive-cadre sur le milieu marin, afin que les écosystèmes marins et tous les citoyens puissent en bénéficier.

De nombreux domaines, notamment les énergies renouvelables tirées de l’océan et l’assainissement des environnements portuaires toxiques, requièrent des efforts concertés. Le financement nécessaire devrait provenir d’un Fonds pour l’Océan, qui pourrait être alimenté par la réduction des subventions nuisibles. Elle a plaidé avec passion pour l’interdiction du chalutage de fond, en particulier dans les aires marines protégées (AMP), où toutes les activités destructrices devraient être interdites. En revanche, la lutte contre la pollution plastique et la reconstitution des populations de poissons devraient permettre d’obtenir des produits de la mer sains et nutritifs, et dont la plupart ne devraient pas avoir parcouru la moitié du globe avant d’arriver dans nos assiettes.

Joachim Hjeri, fondateur de Havhǿst au Danemark, a plaidé pour que la réhabilitation soit au cœur de toute interaction avec l’océan. Se contenter de réduire le niveau de nuisance des activités en cours tout en poursuivant une logique de profit à court terme est inacceptable et empêcherait d’atteindre les objectifs de restauration. Il a cité plusieurs exemples d’initiatives de la société civile, où les citoyens pratiquent par exemple l’aquaculture à faible niveau trophique (plutôt que l’engraissement non durable de saumons à haut niveau trophique) et d’autres activités régénératrices. Le défi était, bien sûr, d’abord de réduire l’utilisation à l’échelle industrielle et ses nombreux effets secondaires négatifs, puis d’étendre et de généraliser les initiatives citoyennes concluantes et d’inciter d’autres personnes à prendre des mesures similaires adaptées à leur environnement. Les jardins bleus, par exemple, ont servi d’incubateurs pour l’entrepreneuriat local et de soutien aux pêcheurs artisanaux. La diversification des activités a permis de créer des espaces d’apprentissage précieux, à faible risque, et qui ont contribué à identifier ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas.

Sylvain Blouet, directeur adjoint de l’aire marine protégée Côte Aganthoise en France, a averti que l’implication progressive des citoyens dans l’élaboration, le suivi et l’application des mesures de protection prenait du temps. L’instauration de la confiance nécessaire pour créer la volonté d’un changement de comportement est un processus plutôt exigeant impliquant une interaction régulière qui sous-tend l’apprentissage collectif. Il est important de s’engager avec les professionnels, mais aussi avec les usagers de l’océan à des fins récréatives et les politiciens. Le recours à des médiateurs est fortement recommandé pour faciliter la co-construction de la vision et des mesures de gestion. Le maintien de la confiance et de l’engagement nécessite des efforts continus. Il est également conseillé de s’engager avec le système éducatif pour assurer une continuité à long terme, ainsi que d’entretenir des partenariats avec la recherche.

Sylvain Blouet a également souligné l’importance de la continuité dans les finances. Dans leur cas, un projet LIFE de 8 ans a fourni une sécurité essentielle en matière de planification et de gestion. Un plus grand engagement du secteur privé est un domaine qui nécessite plus d’attention, tandis que les écotaxes locales pourraient peut-être aussi devenir une source de soutien financier. Il convient de réfléchir à de petites incitations financières ou autres pour encourager les pratiques respectueuses de la nature.